澳洲新創公司 Cortical Labs 近日發表了世界首款商用生物電腦 CL1,這項劃時代的技術將培養的人類腦神經細胞與矽晶片結合,為人工智慧 (AI) 和神經網路運算開闢了前所未有的可能性。CL1 的問世,不僅代表著生物運算領域的一大躍進,更挑戰了我們對於智慧、運算,以及生命本身的定義。

CL1 的核心概念是「合成生物智能 (Synthetic Biological Intelligence, SBI)」,它利用從血液樣本製成的誘導性多能幹細胞 (iPS 細胞) 培養神經細胞,並將這些神經細胞配置在矽晶片上,形成一個獨特的神經網路。這個神經網路無需外部電腦即可運作,是首個真正意義上的生物神經元系統。

Cortical Labs 致力於開發「最小可行腦 (Minimal Viable Brain)」,這是一種以最少的人類神經細胞應用於生物工程的概念。該公司在 2022 年因開發出使用人類神經細胞玩電玩遊戲「Pong」的「DishBrain」而備受關注,證明了人類神經細胞在學習和適應方面的潛力。如今,CL1 的推出,更將這項技術推向了商業化的前沿。

硬體規格

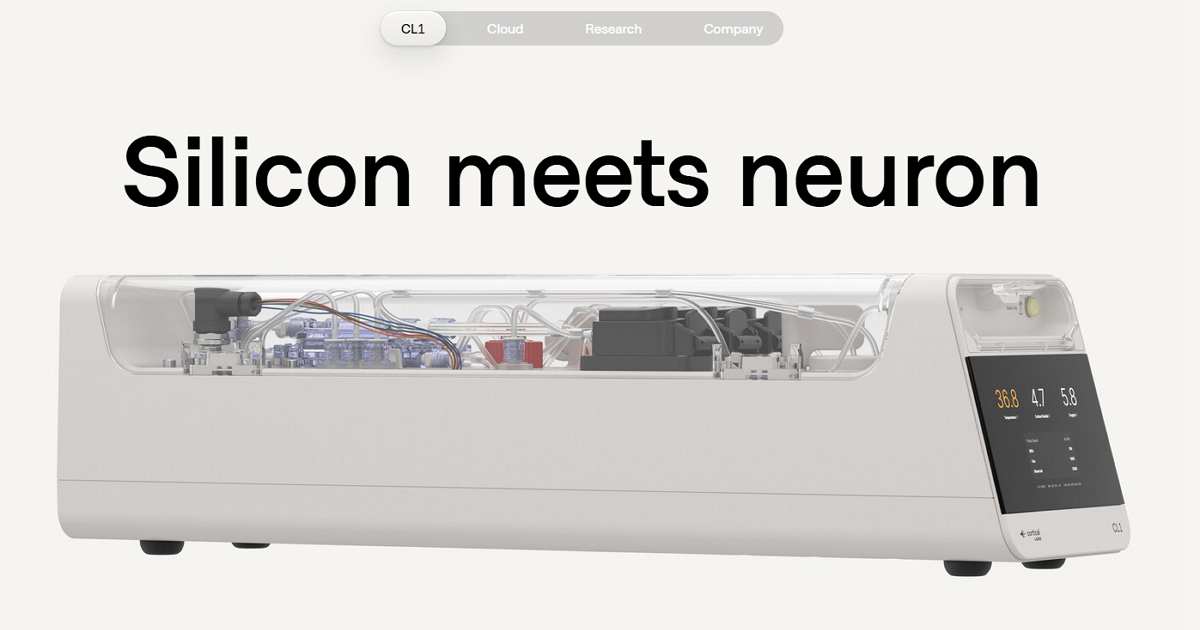

CL1 的主機外型略大於鞋盒,一個機架可以容納 30 個伺服器單元,整個機架的功耗可控制在約 850~1000W。每個單元的價格為 35,000 美元起。此外,Cortical Labs 還提供可遠端存取的 Waas (Wetware-as-a-Service) 平台,讓使用者可以透過雲端連接到生物神經網路,即使不實際擁有硬體設備,也能體驗生物運算的強大功能。預計在 2025 年底前,將有 4 個伺服器堆疊在商用雲端系統中運行。這種雲端化的服務模式,不僅降低了生物運算的門檻,也加速了其在各個領域的應用。

數十萬神經細胞的精密運作

CL1 的外殼採用透明蓋設計,可以直接觀察到內部的「生命維持系統」,該系統由過濾廢物、儲存培養基以及維持環境的泵和溫度控制裝置組成。在 CL1 的主要神經細胞平台中,數十萬個培養的神經細胞被放置在由金屬和玻璃組成的電極上,總共 59 個電極構成了網路的基礎。Cortical Labs 表示,這個神經元網路的規模「介於螞蟻和蟑螂的大腦之間」。透過電極,CL1 向神經細胞提供隨機或模式化的資訊。對於不正確的反應,會發送隨機的電訊號;對於正確的反應,則會發送模式化的電訊號,從而使神經細胞學習正確的反應。神經細胞會調整網路,使其產生節能且可預測的結果,同時避免產生隨機且無序的電訊號。

CL1 與傳統 AI 系統的最大不同之處在於其能源效率和學習能力。傳統 AI 系統需要從大量數據中學習,但 CL1 這樣的生物運算系統具有從少量數據中做出複雜判斷的能力。Cortical Labs 解釋說,這與人、小鼠、貓、鳥等可以從少量數據中進行推理的能力相似。這意味著,生物電腦在處理複雜、模糊,且需要快速反應的任務時,具有更強大的潛力。例如,在醫療診斷、金融預測、以及自動駕駛等領域,生物電腦有望提供更精準、更快速的解決方案。

生物電腦的應用:從藥物開發到氣候模型

然而,生物電腦的發展也引發了一系列的倫理爭議。將人類腦細胞用於運算,是否會產生意識?我們應該如何界定生物電腦的權利與義務?這些問題都需要我們在科技發展的同時,進行深入的思考與討論。儘管如此,生物電腦的潛力仍然是巨大的。Cortical Labs 的願景是將「最小可行腦」民主化,讓研究人員無需專業的硬體或軟體即可存取。隨著 CL1 的商業化應用,我們有理由期待,生物電腦將在人工智慧、醫療、科研等領域發揮越來越重要的作用,為人類社會帶來更美好的未來。

除了上述提到的領域,生物電腦在藥物開發和氣候模型等領域也具有巨大的潛力。在藥物開發方面,生物電腦可以模擬人體器官的運作,加速藥物的篩選和測試過程,降低開發成本和時間。在氣候模型方面,生物電腦可以處理更複雜的數據,建立更精準的氣候模型,幫助我們更好地了解氣候變遷的影響,並制定更有效的應對策略。可以預見的是,隨著生物電腦技術的不斷發展,其應用範圍將會越來越廣泛,為人類社會帶來更多的福祉。

- 資料來源:gigazine

請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!