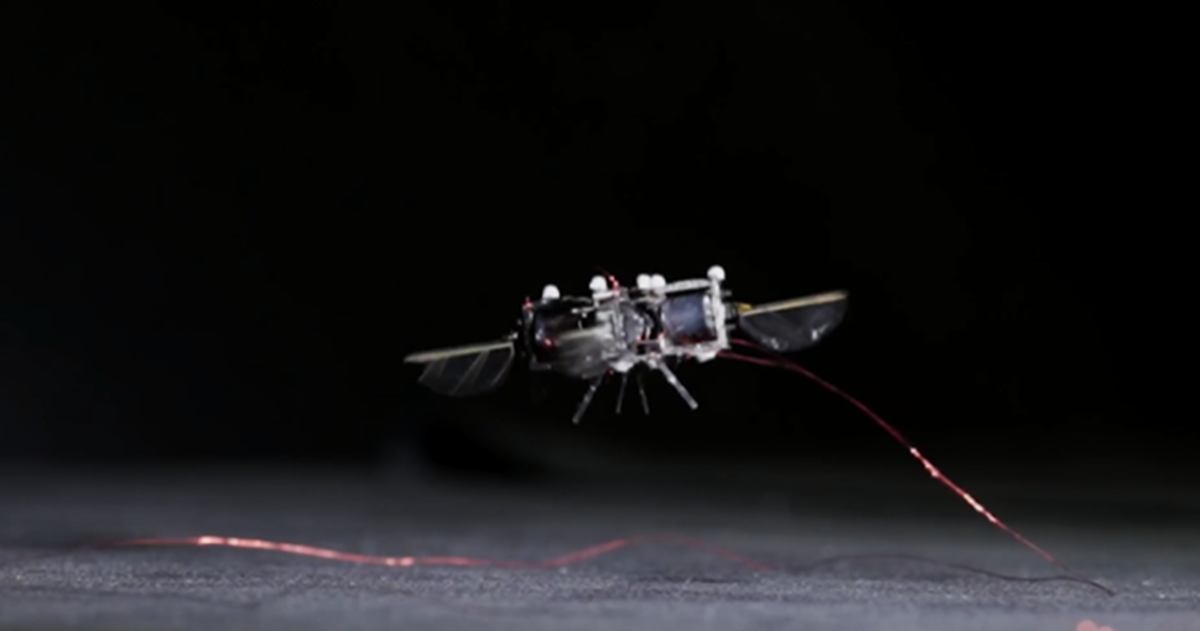

麻省理工學院(MIT)研究團隊近期展示一款「機器蜜蜂」原型,能以每秒高達 400 次的頻率扇動翅膀,最高飛行速度可達 2 公尺/秒。研究人員希望這類機器人未來能協助農業授粉,甚至應用於外星環境探索。

並非取代蜜蜂,而是補足人類無法介入的場景

這項研究由 MIT 副教授 陳宇峰(音譯)帶領。他強調團隊並不是要讓機器取代真正的蜜蜂,而是設計成能在「自然蜜蜂難以生存」的環境發揮作用。

例如:

-

採用紫外線照明的 室內農場

-

多層疊加的 倉儲式作物栽培場

這些特殊場域往往缺乏自然授粉條件,機器蜜蜂就能補上關鍵角色。

技術亮點:軟體人造肌肉+雷射切割翅膀

為了實現高效飛行,研究團隊採用了 「軟體人造肌肉」技術,利用伸縮驅動來拍動翅膀。

每片翅膀都透過 雷射切割 製作,內部微機械結構精細,猶如手錶零件。所有零組件皆由 MIT 團隊自主研發,展現高度整合能力。

不過,陳宇峰坦言,要讓這些機器蜜蜂真正投入實際應用,還有很長一段路要走。

目前原型機仍 仰賴有線供電,尚無法在機體內整合足夠小型化的能源系統。

他預估,距離真正能「自主飛行、無線運作」的機器蜜蜂,可能還需要 20 至 30 年的持續研發。

MIT 的「機器蜜蜂」計畫展現了微型機器人與仿生科技的潛力。雖然短期內還無法取代大自然中的授粉工作者,但長遠來看,無論是在糧食生產,或是在外太空探索等極端環境,這類技術都可能發揮關鍵作用。

- 延伸閱讀:麻省理工學院設計了微型電池,為細胞大小的機器人提供動力

- 延伸閱讀:麻省理工學院開發新型防篡改 ID 標籤,將微小的金屬粒子混入標籤膠水,再用兆赫波檢測

- 延伸閱讀:麻省理工學院的新研究表明科技所淘汰的,幾乎都是教育程度較低的人力

請注意!留言要自負法律責任,相關案例層出不窮,請慎重發文!